Zwischen Berggipfeln und Familiendynamiken

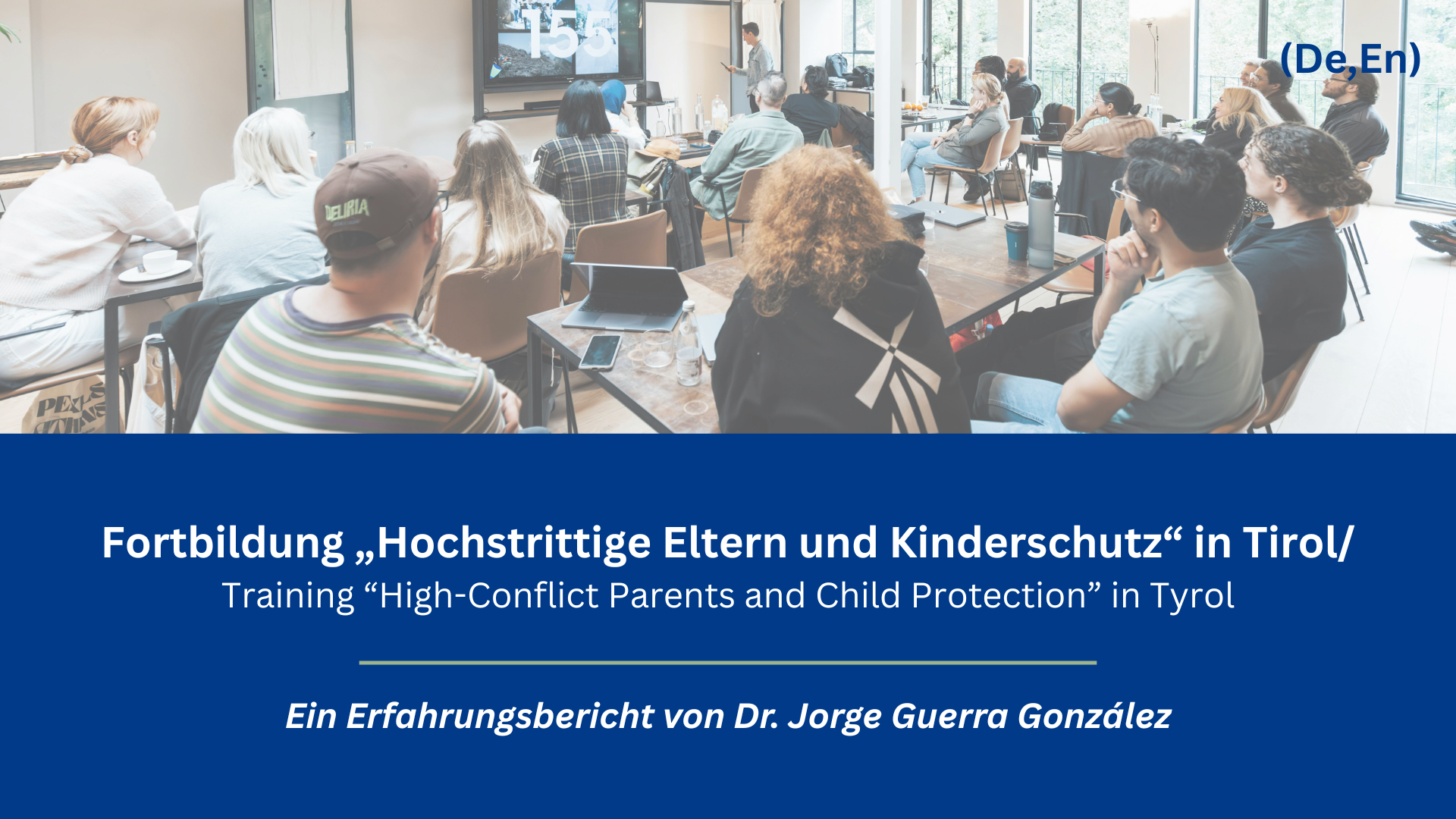

Fortbildung „Hochstrittige Eltern und Kinderschutz“ in Tirol –

Ein Erfahrungsbericht von Dr. Jorge Guerra González

Zwischen Berggipfeln und Familiendynamiken –

Fortbildung „Hochstrittige Eltern und Kinderschutz“ in Tirol

Ein Erfahrungsbericht von

Dr. Jorge Guerra González

Ein Ort, an dem Fragen lauter klingen

Es gibt Orte, die einen schon beim Ankommen zur Ruhe bringen. Innsbruck, eingerahmt von schneebestäubten Gipfeln, war im November 2025 ein solcher Ort. Als ich am frühen Abend ankam, lag das Licht der Dämmerung über der Stadt, und die Luft war klar, beinahe meditativ.

Im „Haus der Begegnung“ am Rennweg sollte am nächsten Morgen eine zweitägige Fortbildung beginnen – mit einem Thema, das selten Ruhe kennt: Hochstrittige Elternkonflikte und ihre Folgen für Kinder.

„Zwischen den Fronten“ – so könnte man die Situation der Kinder in solchen Fällen treffend beschreiben. Denn wer mit diesen Familien arbeitet, weiß: Es ist ein Terrain, auf dem man leicht selbst in die Auseinandersetzung hineingezogen wird.

Umso wichtiger war es, dass hier – im Schutzraum der Alpen – Fachkräfte aus ganz Tirol und darüber hinaus zusammenkamen, um über das zu sprechen, was oft unaussprechlich scheint:

Wie schützt man Kinder, wenn ihre Eltern im Kampfmodus leben?

Zwischen Felsen und Fronten – Das Setting

Das Seminar wurde vom Kinderschutz Tirol, eine der drei Säulen der Tiroler Kinder und Jugend GmbH, organisiert. Schon in den ersten Gesprächen am Morgen wurde deutlich, mit welcher Professionalität und Leidenschaft das Team arbeitet.

Die Teilnehmerinnen – Psychotherapeutinnen, Sozialarbeiterinnen, Beraterinnen – sprachen über ihre Fälle, über Gewalt, Traumatisierung und über die wachsende Zahl jener Kinder, die zwischen verfeindeten Eltern aufwachsen und in Loyalitätskonflikten fast zerbrechen.

In dieser multiprofessionellen Gruppe herrschte eine bemerkenswerte Atmosphäre: fachlich konzentriert, aber menschlich warm.

Vielleicht lag es am Ort. Vielleicht an der Erfahrung, dass alle hier wussten, wie schwer diese Arbeit manchmal auf den Schultern liegt.

Es sind wirklich komplexe Situationen. Aber man muss sich der Komplexität stellen, wenn man Kinder – und auch Familien – schützen möchte.

„Die Realität wird nicht dadurch einfacher, dass man sie vereinfacht.“

Wir sprachen darüber, wie leicht es ist, in der Arbeit mit hochstrittigen Eltern auf eine Seite zu kippen – und wie wichtig es ist, das Komplexe komplex zu lassen, auch wenn der Druck steigt, schnelle Antworten zu liefern.

Der Kampfmodus – Psychologie und Schutzauftrag

Im Zentrum des Seminars stand das Spannungsfeld zwischen psychodynamischen Prozessen und institutionellen Anforderungen.

Hochstrittige Eltern, das zeigten aktuelle Studien ebenso wie die tägliche Praxis, leben oft in einem permanenten Stresszustand, der neurobiologisch an Kampf- oder Fluchtreaktionen erinnert.

Ich zeigte in meiner Präsentation Parallelen zwischen dem Verhalten hochstrittiger Eltern und dem von Kampfsoldaten in dauerhafter Alarmbereitschaft: Tunnelblick, Überempfindlichkeit gegenüber Bedrohung, Schwarz-Weiß-Denken.

Eltern, die so agieren, sehen im Gegenüber keinen Menschen mehr, sondern einen Gegner.

Und genau hier beginnt der Kinderschutz: dort, wo Kinder Gefahr laufen, zum Schlachtfeld elterlicher Emotionen zu werden.

Trotz allem hoffen Kinder, dass ihre Eltern aufhören zu kämpfen. Sie können gar nicht anders – und genau das verpflichtet uns, die Hoffnung nicht zu verlieren.

Von der Theorie zur Praxis

Im Verlauf der beiden Tage verbanden wir wissenschaftliche Konzepte mit praktischen Werkzeugen.

Wir sprachen über den Unterschied zwischen gerechtfertigtem und ungerechtfertigtem Kontaktabbruch , über den Kindeswillen als diagnostische Herausforderung, über Stress im permanenten Kampfmodus, über Bindung – und über das subtile Wechselspiel von Angst, Macht und Kontrolle.

Anhand von Fallbeispielen, aber auch durch die Aussagen der Teilnehmenden, wurde deutlich, dass Systeme häufig an ihre Grenzen geraten, wenn Eltern ihre Kinder instrumentalisieren.

Und wir suchten nach Wegen, wie Fachkräfte wirksam bleiben können, ohne sich zu verlieren.

Im Mittelpunkt stand immer wieder eine Haltung: respektvoll, aber klar – empathisch, aber grenzwahrend.

So viel Empathie, dass man Vertrauen gewinnt. Aber so wenig, dass man den Fall nicht mit nach Hause nimmt.

Ein großer Fehler im Umgang mit Hochstrittigkeit, darüber waren wir uns einig, ist nicht Härte oder Nachgiebigkeit, sondern der Verlust der Haltung.

Diese Eltern sind orientierungslos, zutiefst verletzt, oft ängstlich.

Deshalb braucht es Fachkräfte, die freundlich bleiben, aber Kurs halten – das ist das Rückgrat professionellen Kinderschutzes.

Kinderschutz Tirol – Haltung als Kompass

Der Alltag der Kolleg*innen in Tirol ist traumasensibel, kindzentriert und systemisch – geprägt von der Erkenntnis, dass Hochstrittigkeit für Kinder eine Form psychischer Gewalt darstellen kann.

Was sofort auffiel, war die Leidenschaft, mit der sie arbeiten: Eltern zu begleiten, zu begrenzen, zu versöhnen, aber vor allem Kinder zu schützen und zu stabilisieren.

In einer Gesprächsrunde sprachen wir darüber, wie Institutionen Brücken bauen können, ohne sich instrumentalisieren zu lassen.

Es war kein theoretischer Diskurs, sondern ein ehrlicher, gemeinsamer Versuch, eine Haltung zu finden, die sowohl Mitgefühl als auch Klarheit einschließt.

Zwischenhalt im Menschlichen

Niemand behauptet, der Umgang mit hochstrittigen Eltern sei einfach – deshalb darf der präventive Ansatz nicht zu kurz kommen.

Das Gefühl, „jeden Tag in denselben Sturm zu gehen“, ist vertraut.

Diese Fortbildung wollte genau dort ansetzen: eine Brücke schlagen zwischen Bewusstsein und Wirksamkeit, zwischen Belastung und professioneller Stärke.

Vielleicht war das die Quintessenz dieser zwei Tage:

Nicht die Illusion, den Sturm beenden zu können, oder auf ein Patentrezept zu warten,

sondern die Fähigkeit, Stand zu halten – gemeinsam, im Wind, im Zweifel, im Mitgefühl. Für die Kinder

Ausblick – Vom Konflikt zur Verantwortung

Wege der Deeskalation müssen gesucht und erprobt werden.

Aber Hochstrittigkeit ist ein Arbeitsfeld für sich. Sie erfordert mediative Kompetenzen, Geduld, Zeit – und eine klare Haltung, damit Interventionen realistische Erfolgschancen haben.

Eltern müssen wieder lernen, Verantwortung zu übernehmen – nicht für ihre Verletzungen, sondern für das Kind, das zwischen ihnen steht.

Die praktischen Übungen waren in diesem Sinne besonders lehrreich – ein Lob an die „Schauspielerinnen“, die das Leben der „Berater*innen“ sehr schwer machten, aber gerade dadurch wertvolle Lernmomente schufen.

Zum Abschluss diskutierten wir, wie sich solche Ansätze umsetzen lassen – auch in Zusammenarbeit mit Familiengerichten und anderen Instanzen.

Dabei darf das Schaffen klarer Strukturen nicht auf Kosten emotionaler Sicherheit gehen.

Als wir uns verabschiedeten, war da spürbar weniger Ohnmacht als zu Beginn – vielleicht keine klassische Zuversicht, aber eine ruhigere Gelassenheit.

Und viele neue Fragen. Auch das war Ziel des Seminars: Nachhaltigkeit beginnt mit Reflexion.

Am Abreisetag zeigte sich Innsbruck in frischem Sonnenlicht. Ich blickte ein letztes Mal auf die Berge und dachte:

Manche Gipfel lassen sich nicht (so einfach!) erklimmen – aber man kann lernen, mit Achtung auf sie zu schauen.

Und vielleicht beginnt genau dort der Frieden, den wir in Familien so dringend suchen.

__________________________________________________________

Between Mountain Peaks and Family Dynamics

Training “High-Conflict Parents and Child Protection” in Tyrol

A Reflection by Dr. Jorge Guerra González

A Place Where Questions Echo Louder

There are places that bring calm the moment you arrive. Innsbruck, framed by snow-dusted Alpine peaks, was one of them in November 2025.

As dusk settled over the city, the air felt clear, almost meditative. The next morning, in the “Haus der Begegnung”, a two-day training was set to begin – on a topic that rarely knows peace: high-conflict parental relationships and their impact on children.

“Between the Frontlines” – that’s how the situation of these children could be described.

Those who work with such families know: it’s terrain where professionals can easily get drawn into the conflict themselves.

That’s why it was so valuable to gather here – in the quiet protection of the Alps – with professionals from across Tyrol and beyond, to talk about what often remains unsaid:

How can we protect children when their parents live in combat mode?

Between Rocks and Frontlines – The Setting

The training was organized by Child Protection Tirol together with Tiroler Kinder und Jugend GmbH.

From the first morning discussions, it was clear how deeply professional and passionate this team is.

Psychotherapists, social workers, and counselors spoke about violence, trauma, and the growing number of children trapped between hostile parents, torn by loyalty conflicts.

The atmosphere was both focused and warm – professional and human at once.

Perhaps it was the place. Or perhaps the shared knowledge that this work weighs heavily on all of us.

These situations are complex. But if we want to protect children – and families – we must face that complexity.

“Reality does not become easier by simplifying it.”

We discussed how easily professionals can slip into taking sides, and how crucial it is to keep complexity complex, even when the pressure for simple answers mounts.

The Combat Mode – Psychology and Protection

At the heart of the training lay the tension between psychodynamic processes and institutional responsibility.

High-conflict parents, as both research and practice show, live in a state of constant stress – a neurobiological fight-or-flight condition.

I presented parallels between high-conflict parents and soldiers in continuous alert: tunnel vision, threat hypersensitivity, black-and-white thinking.

Parents in such states no longer see a partner – they see an enemy.

That is precisely where child protection begins: when children risk becoming the battlefield of adult emotions.

And yet, children keep hoping their parents will stop fighting. They cannot do otherwise – and that alone obliges us not to lose hope either.

From Theory to Practice

Over two days, we linked scientific understanding with practical tools.

We spoke about justified and unjustified contact refusal (AUA-EB), the child’s will as a diagnostic challenge, stress and attachment, and the subtle interplay of fear, power, and control.

Case examples and professional experiences made clear that systems often reach their limits when parents instrumentalize their children.

Our central question remained: How can professionals stay effective without losing themselves?

Time and again, we returned to a guiding attitude: respectful but clear – empathetic but boundaried.

Enough empathy to build trust, but not so much that the case follows you home.

Losing one’s professional stance, we agreed, is the greatest risk in this field.

These parents are lost, frightened, deeply hurt – and they need professionals who are kind yet unwavering. That balance is the backbone of ethical child protection.

Child Protection Tirol – Integrity as Compass

The colleagues in Tyrol work in a trauma-informed, child-centered, systemic way – aware that high conflict itself can be a form of psychological violence against children.

Their dedication was palpable: not merely to reconcile parents, but to protect and stabilize children.

In our discussions, we explored how institutions can build bridges without being manipulated.

It was not a theoretical exchange, but a collective effort to define a stance that holds both compassion and clarity.

A Pause for the Human

No one pretended that working with high-conflict parents is easy.

Many described the feeling of “walking into the same storm every day.”

This training aimed to build a bridge between awareness and action – between the weight of the task and the power of professionalism.

Perhaps that was the essence of these two days:

Not the illusion of ending the storm, or waiting for the perfect method,

but the ability to stand firm – together, in wind, in doubt, in compassion.

From Conflict to Responsibility

De-escalation must be attempted, but high conflict is a field of its own.

It demands mediative skills, time, patience, and above all a clear professional stance.

Parents must relearn responsibility – not for their pain, but for the child who stands between them.

The role-plays were especially revealing – thanks to the “actors” who made the advisors’ lives very difficult, but from whom the greatest learning emerged.

In the final discussion, we reflected on how such approaches can be implemented – in cooperation with family courts and other institutions – while remembering that structure should never come at the cost of emotional safety.

When we said goodbye, the air felt lighter – not exactly hopeful, but calm, grounded.

And there were still many questions left, which was exactly the point. Reflection sustains change.

As I left Innsbruck, the mountains shone in fresh morning light.

I looked back once more and thought:

Some peaks cannot be (so easily!) climbed – but we can learn to look at them with respect.

And perhaps that is where the peace we seek in families truly begins.

Ein Ort, an dem Fragen lauter klingen

Es gibt Orte, die einen schon beim Ankommen zur Ruhe bringen. Innsbruck, eingerahmt von schneebestäubten Gipfeln, war im November 2025 ein solcher Ort. Als ich am frühen Abend ankam, lag das Licht der Dämmerung über der Stadt, und die Luft war klar, beinahe meditativ.

Im „Haus der Begegnung“ am Rennweg sollte am nächsten Morgen eine zweitägige Fortbildung beginnen – mit einem Thema, das selten Ruhe kennt: Hochstrittige Elternkonflikte und ihre Folgen für Kinder.

„Zwischen den Fronten“ – so könnte man die Situation der Kinder in solchen Fällen treffend beschreiben. Denn wer mit diesen Familien arbeitet, weiß: Es ist ein Terrain, auf dem man leicht selbst in die Auseinandersetzung hineingezogen wird.

Umso wichtiger war es, dass hier – im Schutzraum der Alpen – Fachkräfte aus ganz Tirol und darüber hinaus zusammenkamen, um über das zu sprechen, was oft unaussprechlich scheint:

Wie schützt man Kinder, wenn ihre Eltern im Kampfmodus leben?

Zwischen Felsen und Fronten – Das Setting

Das Seminar wurde vom Kinderschutz Tirol, eine der drei Säulen der Tiroler Kinder und Jugend GmbH, organisiert. Schon in den ersten Gesprächen am Morgen wurde deutlich, mit welcher Professionalität und Leidenschaft das Team arbeitet.

Die Teilnehmerinnen – Psychotherapeutinnen, Sozialarbeiterinnen, Beraterinnen – sprachen über ihre Fälle, über Gewalt, Traumatisierung und über die wachsende Zahl jener Kinder, die zwischen verfeindeten Eltern aufwachsen und in Loyalitätskonflikten fast zerbrechen.

In dieser multiprofessionellen Gruppe herrschte eine bemerkenswerte Atmosphäre: fachlich konzentriert, aber menschlich warm.

Vielleicht lag es am Ort. Vielleicht an der Erfahrung, dass alle hier wussten, wie schwer diese Arbeit manchmal auf den Schultern liegt.

Es sind wirklich komplexe Situationen. Aber man muss sich der Komplexität stellen, wenn man Kinder – und auch Familien – schützen möchte.

„Die Realität wird nicht dadurch einfacher, dass man sie vereinfacht.“

Wir sprachen darüber, wie leicht es ist, in der Arbeit mit hochstrittigen Eltern auf eine Seite zu kippen – und wie wichtig es ist, das Komplexe komplex zu lassen, auch wenn der Druck steigt, schnelle Antworten zu liefern.

Der Kampfmodus – Psychologie und Schutzauftrag

Im Zentrum des Seminars stand das Spannungsfeld zwischen psychodynamischen Prozessen und institutionellen Anforderungen.

Hochstrittige Eltern, das zeigten aktuelle Studien ebenso wie die tägliche Praxis, leben oft in einem permanenten Stresszustand, der neurobiologisch an Kampf- oder Fluchtreaktionen erinnert.

Ich zeigte in meiner Präsentation Parallelen zwischen dem Verhalten hochstrittiger Eltern und dem von Kampfsoldaten in dauerhafter Alarmbereitschaft: Tunnelblick, Überempfindlichkeit gegenüber Bedrohung, Schwarz-Weiß-Denken.

Eltern, die so agieren, sehen im Gegenüber keinen Menschen mehr, sondern einen Gegner.

Und genau hier beginnt der Kinderschutz: dort, wo Kinder Gefahr laufen, zum Schlachtfeld elterlicher Emotionen zu werden.

Trotz allem hoffen Kinder, dass ihre Eltern aufhören zu kämpfen. Sie können gar nicht anders – und genau das verpflichtet uns, die Hoffnung nicht zu verlieren.

Von der Theorie zur Praxis

Im Verlauf der beiden Tage verbanden wir wissenschaftliche Konzepte mit praktischen Werkzeugen.

Wir sprachen über den Unterschied zwischen gerechtfertigtem und ungerechtfertigtem Kontaktabbruch , über den Kindeswillen als diagnostische Herausforderung, über Stress im permanenten Kampfmodus, über Bindung – und über das subtile Wechselspiel von Angst, Macht und Kontrolle.

Anhand von Fallbeispielen, aber auch durch die Aussagen der Teilnehmenden, wurde deutlich, dass Systeme häufig an ihre Grenzen geraten, wenn Eltern ihre Kinder instrumentalisieren.

Und wir suchten nach Wegen, wie Fachkräfte wirksam bleiben können, ohne sich zu verlieren.

Im Mittelpunkt stand immer wieder eine Haltung: respektvoll, aber klar – empathisch, aber grenzwahrend.

So viel Empathie, dass man Vertrauen gewinnt. Aber so wenig, dass man den Fall nicht mit nach Hause nimmt.

Ein großer Fehler im Umgang mit Hochstrittigkeit, darüber waren wir uns einig, ist nicht Härte oder Nachgiebigkeit, sondern der Verlust der Haltung.

Diese Eltern sind orientierungslos, zutiefst verletzt, oft ängstlich.

Deshalb braucht es Fachkräfte, die freundlich bleiben, aber Kurs halten – das ist das Rückgrat professionellen Kinderschutzes.

Kinderschutz Tirol – Haltung als Kompass

Der Alltag der Kolleg*innen in Tirol ist traumasensibel, kindzentriert und systemisch – geprägt von der Erkenntnis, dass Hochstrittigkeit für Kinder eine Form psychischer Gewalt darstellen kann.

Was sofort auffiel, war die Leidenschaft, mit der sie arbeiten: Eltern zu begleiten, zu begrenzen, zu versöhnen, aber vor allem Kinder zu schützen und zu stabilisieren.

In einer Gesprächsrunde sprachen wir darüber, wie Institutionen Brücken bauen können, ohne sich instrumentalisieren zu lassen.

Es war kein theoretischer Diskurs, sondern ein ehrlicher, gemeinsamer Versuch, eine Haltung zu finden, die sowohl Mitgefühl als auch Klarheit einschließt.

Zwischenhalt im Menschlichen

Niemand behauptet, der Umgang mit hochstrittigen Eltern sei einfach – deshalb darf der präventive Ansatz nicht zu kurz kommen.

Das Gefühl, „jeden Tag in denselben Sturm zu gehen“, ist vertraut.

Diese Fortbildung wollte genau dort ansetzen: eine Brücke schlagen zwischen Bewusstsein und Wirksamkeit, zwischen Belastung und professioneller Stärke.

Vielleicht war das die Quintessenz dieser zwei Tage:

Nicht die Illusion, den Sturm beenden zu können, oder auf ein Patentrezept zu warten,

sondern die Fähigkeit, Stand zu halten – gemeinsam, im Wind, im Zweifel, im Mitgefühl. Für die Kinder

Ausblick – Vom Konflikt zur Verantwortung

Wege der Deeskalation müssen gesucht und erprobt werden.

Aber Hochstrittigkeit ist ein Arbeitsfeld für sich. Sie erfordert mediative Kompetenzen, Geduld, Zeit – und eine klare Haltung, damit Interventionen realistische Erfolgschancen haben.

Eltern müssen wieder lernen, Verantwortung zu übernehmen – nicht für ihre Verletzungen, sondern für das Kind, das zwischen ihnen steht.

Die praktischen Übungen waren in diesem Sinne besonders lehrreich – ein Lob an die „Schauspielerinnen“, die das Leben der „Berater*innen“ sehr schwer machten, aber gerade dadurch wertvolle Lernmomente schufen.

Zum Abschluss diskutierten wir, wie sich solche Ansätze umsetzen lassen – auch in Zusammenarbeit mit Familiengerichten und anderen Instanzen.

Dabei darf das Schaffen klarer Strukturen nicht auf Kosten emotionaler Sicherheit gehen.

Als wir uns verabschiedeten, war da spürbar weniger Ohnmacht als zu Beginn – vielleicht keine klassische Zuversicht, aber eine ruhigere Gelassenheit.

Und viele neue Fragen. Auch das war Ziel des Seminars: Nachhaltigkeit beginnt mit Reflexion.

Am Abreisetag zeigte sich Innsbruck in frischem Sonnenlicht. Ich blickte ein letztes Mal auf die Berge und dachte:

Manche Gipfel lassen sich nicht (so einfach!) erklimmen – aber man kann lernen, mit Achtung auf sie zu schauen.

Und vielleicht beginnt genau dort der Frieden, den wir in Familien so dringend suchen.

__________________________________________________________

Between Mountain Peaks and Family Dynamics

Training “High-Conflict Parents and Child Protection” in Tyrol

A Reflection by Dr. Jorge Guerra González

A Place Where Questions Echo Louder

There are places that bring calm the moment you arrive. Innsbruck, framed by snow-dusted Alpine peaks, was one of them in November 2025.

As dusk settled over the city, the air felt clear, almost meditative. The next morning, in the “Haus der Begegnung”, a two-day training was set to begin – on a topic that rarely knows peace: high-conflict parental relationships and their impact on children.

“Between the Frontlines” – that’s how the situation of these children could be described.

Those who work with such families know: it’s terrain where professionals can easily get drawn into the conflict themselves.

That’s why it was so valuable to gather here – in the quiet protection of the Alps – with professionals from across Tyrol and beyond, to talk about what often remains unsaid:

How can we protect children when their parents live in combat mode?

Between Rocks and Frontlines – The Setting

The training was organized by Child Protection Tirol together with Tiroler Kinder und Jugend GmbH.

From the first morning discussions, it was clear how deeply professional and passionate this team is.

Psychotherapists, social workers, and counselors spoke about violence, trauma, and the growing number of children trapped between hostile parents, torn by loyalty conflicts.

The atmosphere was both focused and warm – professional and human at once.

Perhaps it was the place. Or perhaps the shared knowledge that this work weighs heavily on all of us.

These situations are complex. But if we want to protect children – and families – we must face that complexity.

“Reality does not become easier by simplifying it.”

We discussed how easily professionals can slip into taking sides, and how crucial it is to keep complexity complex, even when the pressure for simple answers mounts.

The Combat Mode – Psychology and Protection

At the heart of the training lay the tension between psychodynamic processes and institutional responsibility.

High-conflict parents, as both research and practice show, live in a state of constant stress – a neurobiological fight-or-flight condition.

I presented parallels between high-conflict parents and soldiers in continuous alert: tunnel vision, threat hypersensitivity, black-and-white thinking.

Parents in such states no longer see a partner – they see an enemy.

That is precisely where child protection begins: when children risk becoming the battlefield of adult emotions.

And yet, children keep hoping their parents will stop fighting. They cannot do otherwise – and that alone obliges us not to lose hope either.

From Theory to Practice

Over two days, we linked scientific understanding with practical tools.

We spoke about justified and unjustified contact refusal (AUA-EB), the child’s will as a diagnostic challenge, stress and attachment, and the subtle interplay of fear, power, and control.

Case examples and professional experiences made clear that systems often reach their limits when parents instrumentalize their children.

Our central question remained: How can professionals stay effective without losing themselves?

Time and again, we returned to a guiding attitude: respectful but clear – empathetic but boundaried.

Enough empathy to build trust, but not so much that the case follows you home.

Losing one’s professional stance, we agreed, is the greatest risk in this field.

These parents are lost, frightened, deeply hurt – and they need professionals who are kind yet unwavering. That balance is the backbone of ethical child protection.

Child Protection Tirol – Integrity as Compass

The colleagues in Tyrol work in a trauma-informed, child-centered, systemic way – aware that high conflict itself can be a form of psychological violence against children.

Their dedication was palpable: not merely to reconcile parents, but to protect and stabilize children.

In our discussions, we explored how institutions can build bridges without being manipulated.

It was not a theoretical exchange, but a collective effort to define a stance that holds both compassion and clarity.

A Pause for the Human

No one pretended that working with high-conflict parents is easy.

Many described the feeling of “walking into the same storm every day.”

This training aimed to build a bridge between awareness and action – between the weight of the task and the power of professionalism.

Perhaps that was the essence of these two days:

Not the illusion of ending the storm, or waiting for the perfect method,

but the ability to stand firm – together, in wind, in doubt, in compassion.

From Conflict to Responsibility

De-escalation must be attempted, but high conflict is a field of its own.

It demands mediative skills, time, patience, and above all a clear professional stance.

Parents must relearn responsibility – not for their pain, but for the child who stands between them.

The role-plays were especially revealing – thanks to the “actors” who made the advisors’ lives very difficult, but from whom the greatest learning emerged.

In the final discussion, we reflected on how such approaches can be implemented – in cooperation with family courts and other institutions – while remembering that structure should never come at the cost of emotional safety.

When we said goodbye, the air felt lighter – not exactly hopeful, but calm, grounded.

And there were still many questions left, which was exactly the point. Reflection sustains change.

As I left Innsbruck, the mountains shone in fresh morning light.

I looked back once more and thought:

Some peaks cannot be (so easily!) climbed – but we can learn to look at them with respect.

And perhaps that is where the peace we seek in families truly begins.